|

�u�o��I�J�e�[�e���S�؏Ďp�v�ɂ�� ���쐫�㎺���p���̍����ɒ��� |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �܂����� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@���͖��É�������Ɉڂ�Z�݁A���̐������̈Ⴂ���炩�Ȃ�̏d�𑝂₵�Ă��܂����B������������邽�߂ɃW���M���O���n�߁A����ȗ����邱�Ƃɂ͂܂肱��Ń}���\�����[�X�ɏo��悤�ɂȂ����B�������A��w�̋��E���N�ސE���鍠���烌�[�X��g���[�j���O���ɓˑR�S�����������Ȃ錻�ہi�p���j��������悤�ɂȂ�A������Ȃ�Ƃ��������Ƃ����������N���̓���苒�������Ă����B������2�N�قǑO�������w��w�������a�@�̏z����Ȃ���f�����k�ɏ���Ă��������Ă������A���̓����j���O���ɔ������邽�߂ɂ��̐S�d�}���Ƃꂸ��������肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ����Ƃł������B�����ō��N�̉�8����1�T�ԑ���w��w�������a�@�̏z����Ȃɓ��@�����B�����Ė����ŐS�d�}���L�^�ł���S�d�}�v��t���ĉ@���̃g���b�h�~���ő��邱�ƂɂȂ����B1���10�L����1���Ԃقǂ����đ��邱�Ƃ����݂����A2�x�ڂ�207�܂ŐS�������オ��Ƃ������ۂ��L���b�`���A���̔����̎n�߂��畽��l�ɖ߂�܂ł�2���Ԕ��ȏ�̐S�d�}�̑S�L�^���Ƃ邱�Ƃ��ł����B���̃f�[�^�ɂ��A�S�����K�����������������[���߂Ƃ����y�[�X���[�J�[�̐M����S�[����S���Ɏp���[�����ߎ��ӂɁA�S�������k�����邽�߂̐M�����ēx�J�����Č��ʓI�Ɏ��k�p�x���グ�Ă��܂��ُ�`���H��H�̑��݂��\�z���ꂽ�B���̌o�߂ɂ��Ă͎��̃u���O�i�u�����N�v�̓��L���v�j�ɏ������ihttp://www.unique-runner.com/blog/diary.cgi?no=90 �j�B����̓��@�ɂ�錟���E���Â͂��̑��҂ł���B ���ꂪ�F����̂����ɗ��ĂK���ł���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �s�����Ƃ́H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�S���͂Ƃ��ɂ������ƂƂ��Ɍ������������āA�K�v�ɉ����Č��t��S�g�ɑ���͂���B������������̏ꍇ�ɂ����̔����͋K���������s���邪�A���ꂪ�s����ɂȂ�����A�ُ�ɑ�������������ُ�ɒx�����������肷�����́u�s�����v�Ƃ������ɂ������邱�ƂɂȂ�B�s�����͉���ɔ����đ������A�s�����������Ȃ�����҂͂��Ȃ��ƌ�����قLj�ʓI�ł��邪�A�{�l�����o�ł��Ȃ����x�̏ꍇ�͂悢�Ƃ��Ă��{�l���s���Ɋ�����ꍇ�ɂ͕s���Ȃ��̂ł���A�܂��A�d�x�̏ꍇ�ɂ͒��ڐ����Ɋւ�邱�ƂɂȂ�B���̏ꍇ�ɂ́A�ł������Ȃ����̂�1���Ԃ�150�䂩��200��ɃW�����v�������Łi���鎞�����狹�ɔ��M���t���A��M�@�ɂȂ��Ă��鎞�v�ɔ���ĐS�������ϑ����Ă����j�A���̒��x�܂ŏオ��Ƒ��邱�Ƃ͂ł��邪���Ȃ�̔��������A���ʂƂ��ĉ^���@�\�ɑ傫�ȉe����^����B���̏ꍇ�ɂ͍K�������ቺ�������炳�Ȃ������̂ň��S�ł��������A�ǂ̕s�����ł��A���������ł��邩�͕ۏ̌���łȂ��A�܂��ُ�Ȍ��t�̗���Ō��t�Ìł������N�����\��������Ō��炵���B������������Έӎ��N�O�ƂȂ�A�]�ȂǂɌ������ł���Α�ςŁA��ʓI�Ɍ����A�s�����͎�������͎̂��������̂ł���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �S���̔����͂ǂ̂悤�ɐ��䂳��Ă��邩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

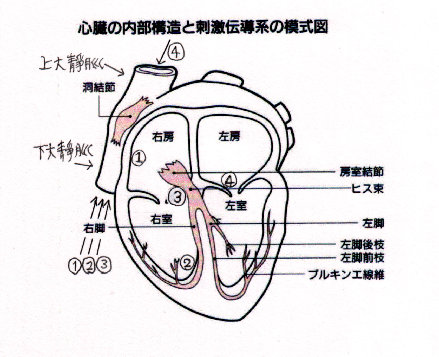

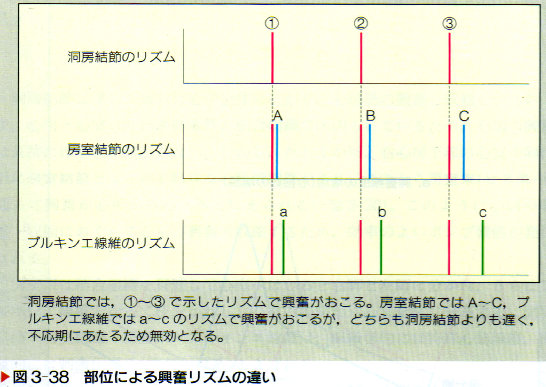

�@�S���͂����̊O�Ɏ��o���Ă������I�ɔ�������قǎ������������B����͉��}�ɂ�������Ă���悤�ɁA�E�S�[�㕔�̏ォ��̑傫�ȐÖ��Ƃ̐ڍ����t�߂ɓ��[�i���j���߂Ƃ������悪�����āA�����̍זE�W�c�������I�ɐS��������d�C�M���M���Ă��邩��ł���B������1���Ԃ�60��̐M���M����ΐ���̏ꍇ�ɂ͐S������60��ɂȂ�̂ł���B�������A�h���i�d�C�M���j���`���d�g�݂͂��Ȃ蕡�G�ł���B�S���͏�̕����ɐS�[�����E�ɂ���A���̉��̕������S���ō��E�ɂ���B�S�g�̌��t���Ö���ʂ��Ė߂��Ă���͉̂E�S�[�i�}�ł͌������č����j�ŁA�S�g�Ɍ��t�𑗂�o���͍̂����i�������ĉE���j�̐S������ł���B���t�̗���͎��̂悤�ɂȂ�B �@�S�g����̌��t�́A�エ��щ���Ö����E�S�[���E�S�����x�������x�Ö������S�[�����S�����哮������S�g�� ���āA���[���߂̓d�C�M���͓��ʂȓ`���H�������Ȃ��S�[����S�[�̐S�����������k�����Ȃ���`���A�S�[�ƐS���̋��E�Ɉʒu����[�����߂Ɏ��ʂ��A�������瑬���h���`���H�ł���q�X���A�v���L���G���ۂ��o�ĐS���̐S�����k������B���ꂪ���炷���ł���i���}�Q�Ɓj�B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �J�e�[�e����p����S�����d�C�`���H�̉�͂Ǝ��� |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �@�ȉ��̕����ł́A��t�ł͂Ȃ��f�l�̎��������������Ƃł���̂ŁA���I�ɂ͂ӂ��킵���Ȃ��\�������邱�Ƃ��������肢�����B�J�e�[�e���Ƃ����̂͊ǂƂ������邪��[�����̐��J���ɓd�C�M���̃Z���T�[������d�C�h����^���镔���A���邢�͑g�D���Ă����߂̍����g������镔���Ȃǂ������a2 mm���x�ׂ̍����̂ŁA�ŏ��Ɍ��ǂɑ}�����镔�����V�[�X�ƌĂсA���낢�날��悤�ł��邪���̕����̓{�[���y�����炢�̑����̂��̂�z������Ηǂ������ł���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

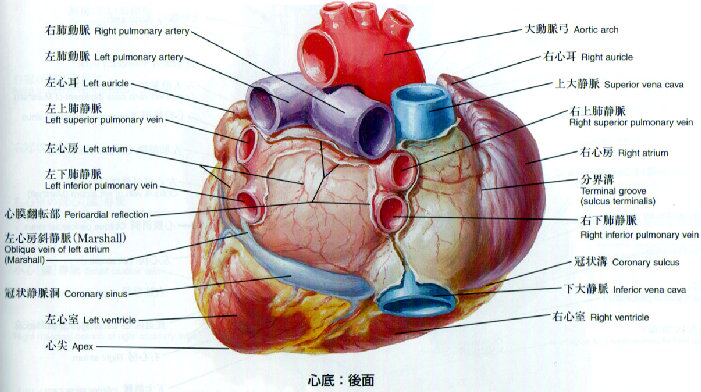

| ��̐}�������������������B���̏ꍇ�A���̂悤�ȃZ���T�[��S�Ɏh����^���邽�߂ɒʓd�ł����[�����J�e�[�e�����E�r�̕t�����̑�ڐÖ����牺��Ö���ʂ���3�{�i�@�A�A�A�B�j�A�E��r�Ö�������Ö���ʂ���1�{�i�C�j�����A�E�S�[�㕔�i�@�j�A�E�S�������i�A�j�A����Ö����i�C�j�ɂ��ꂼ��1�{�A�����čł��ُ�`���H�����݂���Ǝv����[�����߁\�q�X���̋߂��Ɉ�{�i�B�j��u���A�S����l�X�Ɏh�����Ȃ���ǂ̂悤�Ȏh���`���H�����݂��邩���ڍׂɊώ@���A���̕�����Ɍ��肵�A�����g�ɂ��Ď܁A�܂�͓d�q�����W�̂悤�Ȃ��̂ɂ��Ď܂̎葱���ɓ��邱�ƂɂȂ�B�Ȃ��A���S�[���S�����ӂُ̈핔����ώ@���邽�߂Ɋ���Ö����ɇC�Ƃ��ăJ�e�[�e�����u����Ă��邪�A����͐S���𗠑����猩�����}�Ɍ����鉡�ɑ����Ă�����đ����Ö��Ŋ�������S����{�炵�ďW�܂��Ă������t���E�S�[�ɖ߂����߂̌��ǂŁA���̒��ɗ��ߒu���ꂽ���̂ł���B�Ȃ��A���̐}�̉E���ɏォ��Ɖ�����̑傫�ȐÖ���2�{����A���ꂼ����Ö��A����Ö��ŃJ�e�[�e�������Ɏg��ꂽ���̂ł���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �J�e�[�e���ɂ�錟���E���Â̎��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@���̂悤�Ȍ����E���ẤA�u�o��I�J�e�[�e���S�؏Ďp�v�ƌĂ����̂ł���B���̐������ɂ͂��̂悤�ɏ�����Ă����B�u�J�e�[�e���Ƃ����ǂ�p���ĐS���̒��ُ̈�ȓ`���H�i�d�C�M���̒ʂ蓹�j��p���̌����ƂȂ��Ă��镔�����Ď܂��܂��B���S�ɏĎ܂ł���Εp���͍����ł��܂��v�B�Ď܂Ƃ͏Ă����Ƃł��邪�A���ɕa�C�̑g�D���Ă��Ď��Â���ړI�Ɏg����B����������ł́A��p���̂̊댯����p�㑁���ɍl�����鍇���ǂɂ��Ă�������Ă���A�S����t����ڂ������������B1���ȉ��Ƃ�0.3�����x�Ƃ�������댯���ɂ��Ă͈�t��M�����ėՂނ��Ƃɂ����B �@��p��11��1���ߑO7���̐����H�����̓_�H����n�܂����B����͐����⋋�⌟���E���Â̓���o�H�ł����邪�A�����ɋً}���̂��߂̌��NJm�ۂł���A���̈�Ís�ׂł͂���Ȃ�ɗl�X�Ȃ��Ƃ��N���肤�邱�Ƃ�z��������B�܂��A���Ԃ����Ȃ肩���邱�Ƃ��\�z����邽�߂ɔA���Ƃ�ǂ��N���܂œ���Ď����őҋ@�����B������9���ɃJ�e�[�e�������邢�͌��ǎB�e���Ƃ��Ă�A�e���r�ȂǂŌ���傪����Ȏ�p���Ƀx�b�h�̂܂܉^��A��p��Ɉڂ���Ď�p���n�܂����B �@�܂��A��ڂ̂����̉E�������ƉE�r�̐Ö��������\���ɏ��ł��ċǏ��������A��ɋL�����悤�ɑ�ڕ��i�l�a���j�̑�ڐÖ�����3�{�A�E�r�̏�r�Ö������1�{�̃J�e�[�e����Ö��ɓ���Č����J�n�ƂȂ����B�J�e�[�e�������镔���̃V�[�X�ƌĂ��Ƃ���͂��Ȃ葾���A3�{������Ƃ��Ȃ舳���������邪�䖝�͈̔́A�z����ł���B���̎��_�ł͂܂��A�u���[�V�����i�Ďܗp�j�J�e�[�e���͓���Ă��炸�A�܂���������n�܂����B4�{�̓d�ɃJ�e�[�e���i�ʓd�p�̕����ƃZ���T�[���������j���g���ėl�X�Ɏh�����������ǂ͕p����U���ł��Ȃ������B�����Ŏ��̕p�����ʏ탉���j���O���ɔ������邱�Ƃ���A��͂胉���j���O�Ƃ��������_�o������������Ă����Ԃ��܁i�C�\�v���e���m�[���j�ŋ[���I�ɍ��o������œd�C�h������ƁA�����p�x�ŕp����U���ł����B�����āA�p���̌����ƂȂ�ُ�`���H�̕������肵���B���m�ȕa���́g�[�����߉�A���p���h�ł���B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���̏ꍇ�̕p�������̋@�\�́H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

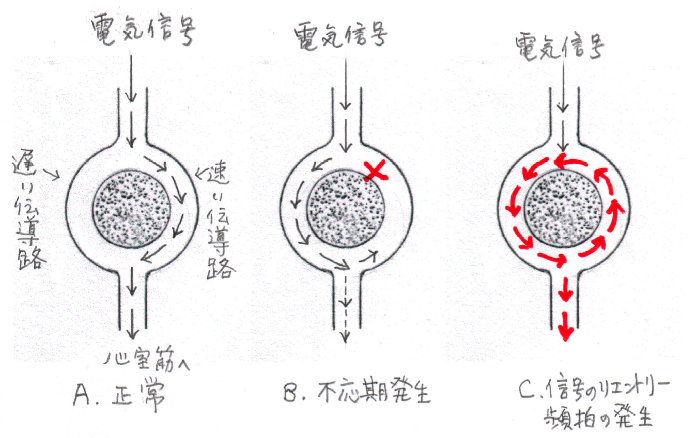

�@����͎��ɂƂ��Ă͐�������Ȍ��ۂł������B���܂ł�����ł��邪�A�����悻���������Ǝv���邱�Ƃ�}���g���Ď����Ă݂����B�}.�R�́A���̏㕔�͓��[���߂��甭�M���ꂽ�d�C�M�����S�[�����k�����Ȃ���S���ɂȂ���[�����ߕ���ɓ����Ă���Ƃ��납�珑����Ă���B���̉��Ɋۂ�������Ă���̂͂��̓`���H�͂Ȃ����Ԃɐ≏�̂��܂����̂��ɂQ�ɕ������Ă���l�q��\���Ă���B�ЂƂ͐��K�̓`���H�i�D��I�Ɏg���Ă���j�ő����`���H�ƌ����A������͗��R�͕s���ł��邪�x���`���H�ƌ�������̂ł���B���ɒx���`���H�ƌ�������̂͂��̎��̂��u���b�N�{�b�N�X�ł���A�����̊T�O��̓`���H�ł���ƌ�����B ���āA�`�̐���̏ꍇ�ɂ́A�����Ă����d�C�M���͐��K�̃��[�g�i�����`���H�j��ʂ��ĐS���ɑ����A�S���𐳏�Ƀ��Y�~�J���Ɏ��k������B�������a�̂悤�ɁA�������K�̃��[�g�ɂȂ�炩�̗��R�œd��������邱�Ƃ̂ł��Ȃ��u�Ԃ����������Ƃ���Ɓi�Ԃ��~�ŕ\���Ă���j�A���̓d���̍s�����͂�����̒x���`���H�ƌ�������֗���邱�ƂɂȂ�B���̂悤�ɓ`���H���\������זE�́A�_�o�זE�ȂǂƓ����悤�ɁA���̍זE���h����`�B���鎞�ɂ͂���Ȃ�̏������K�v�ŁA���̏u�Ԃ̍זE�ɂƂ��ď������\���łȂ����ɐM��������Ă��Ă��A��������̍זE�ɑ��邱�Ƃ͕s�\�Ȃ̂ł���B �@���̏ꍇ�ɂ͂ǂ��ł��������ƈ�t�̕��X�̘b���琄������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B���Ƃ��Ύ��̂悤�Ɍ����Ȃ�ƂȂ������ł������ł���B�܂�A�M�����g���E�g���E�g���E�g���ƋK���������A�������`���H�זE�������ł���悤�ȕp�x�ł���Ă��鎞�ɂ͖��͂Ȃ����A�������Ȃ�̑��x�ő����Ă��ĐS�������A�܂�͔������N�����M���̕p�x�������Ȃ��Ă������ɁA�ˑR�Ȃɂ��̒e�݂Łi���Ƃŏ����c�_�������j���Ȃ葬���M�����A�g�E�g�E�g�E�g�Ƒ����Ă��܂����ꍇ�ɂ́A�`���H���̑Ή����Ԃɍ��킸�A���̏�ɓˑR�́u�s�����v����������B�����Ȃ�Ɠd�C�̗���͍s����������A������̑��ΓI�Ɂu�x���`���H�v�ɐ���ꍞ�ނ��ƂɂȂ�B�������A���̂Q�̓`���H����������Ƃ���ɂ���Ă����M���́A�����`���H�͂��͂�s�����ł͂Ȃ��̂ł��̓`���H���t�ɉ�邱�Ƃ������Ă��܂��̂ł���i�b�j�B���ꂪ�u�p���v�ł���B�����Ă��̉�H��d�������炭�̊ԗ��ꑱ�����ƂƂȂ�A���X�����p�x�̐M�����甭�������d�C�̗���ł��邽�߂ɓ��[���߂���̐���̒x���M��������Ă��Ă����ꂪ�����T�C�N���̒��ɓ��荞�ނ��Ƃ��Ȃ��Ȃ��ł����A���Ȃ�̎��Ԏ������邱�ƂɂȂ�̂ł���B���ꂪ���̍l������ł�������₷�������ł���B�{���ɐ��������ǂ����͂܂��܂�������Ȃ��B |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �x���`���H���J�e�[�e���A�u���[�V�����ŏ������� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@����7-8�N�̊ԋꂵ�p���A���̔����̏͂Ȃ��Ȃ������[�����̂ł������B���Ƀ��[�X�ɗՂ��ɔ��������͂قƂ�NJo���Ă��邵�A�����łȂ����ʂ̃g���[�j���O���ɔ����������̂ł��Y��͂��Ȃ��B�ł������̂́A�}���\���̌㔼�ŌҊ߂��邢�͒����x�тȂǂ̒ɂ݂����������ŁA�������悻30�L���߂��ł���B���邢�́A���[�X�ɒ��ޑO�ْ̋��������ɂ����ށA���������A�傫�Ȑ����o���A�Ȃǂ̍s�ׂ��p����U�����邱�Ƃ�����̂ł���B���邢�̓��[�h�𑖂��Ă��ċ����̂��߂Ɏ����̔��@�ŗ₽���ʃR�[�q�[���Ĉ��r�[�ɕp������������B���邢�̓W���ł̋g�����ɏu�ԓI�ɑ傫�ȗ͂��o�������ɔ����������Ƃ��������B�����}���\���̕��z�[���y�[�W�ł������Ɂu�̒��s�ǁv�Ƃ������t�Ń^�C���̈�����������悤�Ƃ������A����90���͕p���������ł������B�������A��ɏ������悤�ɂ����炱����ɒɂ݂��o�Ȃ���Εp���ɂȂ�Ȃ������ł��낤�Ƃ����z������A�u�̒��s�ǁv�Ƃ������t�͌����ĊԈႢ�ł͂Ȃ������̂ł���B

�@���̂悤�ȕp�������̏́A�ǂ��������_�o���l����Ɨ����ł������ł���B���Ɍ����_�o�́g�����h��g�����h�̂��߂̐_�o�Ƃ����A�u���ɔ������邱�ƂɈӖ�������B�u���ɔ������ĐS������u�̂����Ɋ��������邱�Ƃ��K�v�ł���A����͂ЂƂɂ͐S�����┏�o�ʂ̋}�ςƂ��ĕ\�������̂ł���B�g�ɂ݁g�A�g�����̕ω��h�A�g�ْ����h�A�g���x�ω��h�A�g�}���ȑ��x�ω��g�[���傫���ċz�h�ȂǂȂǂ̐��_�I�A���̓I�ω��͈�u�̂����ɐS���@�\��ω�������悤�ɂȂ��Ă���A���̕ω����x�ɏ\���ɐ₦����Ⴂ���͂悢���A����ɔ����đΉ��Ɍ��E���o�Ă���ƕs�����i�p���Ȃǁj���N����悤�ɂȂ�̂ł��낤���B�Ƃɂ����A���܂�}�ȕω��͋֕��ł���A���͏\���ɒ��ӂ͂��Ă������A�V�j�A�̃����i�[������ׂ��łȂ��Ƃ����Ă����g�Ō�̃��X�g�X�p�[�g�g�Ȃǂ͎�҂ɔC���������悢�̂ł��낤�B �@�ł́A���́g�x���`���H�g�Ȃ���̂����݂���̂ł��낤���H�����S������K�v�Ƃ���X�|�[�c�I��A���Ƀ}���\�������i�[�Ȃǂ����Ȃ�Ⴂ�S�����ʼn^�����Ă��邱�Ƃ��m���Ă���B�g���[�j���O�Ȃǂɂ���Ă��̂悤�ȌX���ɐS�����g�����������Ƃ��Ă������ƂƊ֘A���Ă���Ƃ̍l����������悤�ł���B�Ƃɂ����A�x���`���H�������Ȃ��l������A����������Ă��Ă��p���ɂȂ�Ȃ��l������悤�ŁA�����ȒP�Ɍ��_�������o���邱�Ƃ͂Ȃ��悤�ł���B

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ���Ƃ��� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

�@��p����3���ڂɊO�o���ăL�����p�X��������A�y���W���M���O���Ă͂��߂āA���܂���p���i���Ƃ��m�M���A�܂�����邱�Ƃ̊�т�m�邱�Ƃ��ł����B����̌��f�́A�����邽�߂Ƃ������͎����̐����̎��iQuality

of Life, QOL�j���ێ����邽�߂ł������̂ŁA�����g�ɂ͗]�v�Ƀv���b�V���[���������Ă������Ƃ͎����ł���B�������A�S���ɖ�������Ă�����e���S�s�S�œˑR�S���Ȃ�Ƃ������Ƃ����������Ƃ��S�̕Ћ��ɂ���A�̗͂̂�����ɂł��邱�Ƃ͂��Ă������Ƃ̑z�����������B�܂��A�Ĕ��Ƃ������Ƃ����肤�邱�Ƃł͂��邵�A�B��Ă������_�����炽�߂ĕ\�ʉ����邱�Ƃ����蓾��ł��낤�B�������A���܂̂Ƃ���S������130�䔼����140��n�߂܂ŏグ�Ă݂Ă����Ɉُ�͔����ł��Ă��Ȃ��B����ǂ��܂Ŏv�����ăX�s�[�h�������đ���邩�A�ǂ��܂ŐS�������グ���邩�͂��ꂩ��̊y���݂ł���B

�@�Ȃ��A8���̓��@���炨���b�ɂȂ�����t�̕��X�A�Ō�t�̕��X�A�����đ����̃T�|�[�g���Ă������������X�ɂ����Ő[�����ӂ̈ӂ�\�������B�܂��A����̌����E���Âɍۂ��Ă͈�t3���C�Ō�t�R�|�S���C�Տ��H�w�Z�t2-3�����ւ���Ă����������Ƃ̂��ƂŊ��ӂ̈ӂ�\�������B���ɕ�����Ȃ����Ƃ����ƍׂ����A�����邳�����₳���Ă����������搶���ɑ��Ċ��ӂ̌��t������܂���B�Ȃ��A���̕��͂������ɂ������Đ}�Ȃǂ��g�킹�Ă���������������i�u�l�b�^�[�@��U�w�A�g���X�v�j�A��w���@�i�u�}���w�v�j�ɑ��Ă����Ɋ��ӂ̈ӂ�\���܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i2010�N11��8���j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �NjL�F�@2010�N11��11�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ��ɏ������u�s�����v�͂Ȃ�Ƃ��������`���H�̏�ԂƎv���邩������Ȃ����A����͂Q�̏d�v�Ȏd�������Ă���B�ЂƂ͂��܂�ɍ����p�x�̓d�C�M���̒ʉ߂�W����d�g�݂̂ЂƂł���B�܂�A���܂�p�x�̍����S���̐M�����������ɒʉ߂���ΐS�͏\���ɉ����ł��Ȃ��A���邢�͂ł����Ƃ��Ă��S���ɏ\���Ȍ��t�𗭂߂邱�ƂȂ��������邱�ƂƂȂ�A�\���ʂ̌��t���A�Ђ��Ă͎_�f�𑗂邱�Ƃ�����Ȃ�B�����h�~���Ă���ƍl������B�����ЂƂ̗��R�́A�S���̃y�[�X���[�J�[�͓��[���߂ł��邪�A�S�[�ƐS���̊Ԃɂ���[�����߂��q�X�����v���L���G�@�ۂ����l�ɓƎ��ɐM���M�ł���\�͂������Ă���B����炪����ɐM���M����ΐS���͍�������͂��ł��邪�A���͍������Ȃ��B���̗��R�͓��[���߈ȊO���甭�M�����M���p�x�͒Ⴍ�A�p�x�̍������[���߂���̐M���̕s�����ɓ����邽�߂ɖ��������悤�ɂȂ��Ă��邨��A�S���̍���������邱�ƂɂȂ�i���}�Q�ƁB��w���@�u�n���Ō�w�u���@�u��U�����w�v������p�j�B�������A�������[���߂����炩�̌����œ����Ȃ��Ȃ�Ɩ[�����߂̐M�����L���ƂȂ�̂ł���B�������A���ۂ͂��̐M�������ł͖��ƂȂ邽�߂ɁA�y�[�X���[�J�[�ߍ���Œ��ڐS�����x�z������@���Ƃ��Ă���B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||